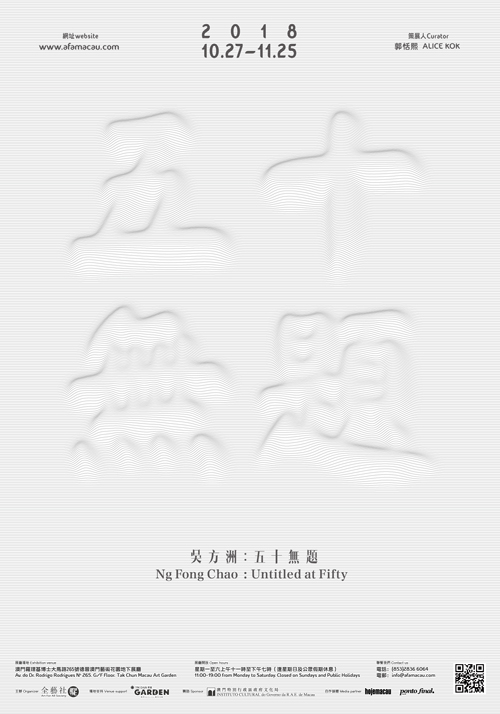

吳方洲-五十無題

《吳方洲-五十無題》

前言

「我今年五十歲了…藝術是我的全部。」聽著吳方洲娓娓道來他的個展方向和作品理念,我心有所感。孔子寫道:「五十而知天命」。對吳方洲而言,「天命」又是什麼?

去年至今年於兩年的時間內,吳方洲經歷了人生非常重大的兩件事:他父親的去世和兒子的出生。「生死」本是相依之人生命題,方洲於踏進知天命之年,親眼目睹了父親於病榻上離開人世的過程,於後又迎來了新生的兒子。父親離世的經歷對他來說是非一般的震撼。他感嘆自小與父親分離,未能在他身邊成長。碰巧今年他接受了澳門全藝社之邀請舉辦個展,於是他透過藝術創作,把自己對人生的感悟一一呈現,並獻給亡父。

從小就學會自力更生的吳方洲,於80年代從中國寧波移居澳門,當時十六歲的他年紀輕輕就開始工作,雖然很早就跳進了社會這個大染缸,但他卻從一開始便有著對藝術追求的夢想。這夢想透過他不斷的實踐,一步步成為了他的現實。現職澳門藝術博物館策展人的他,從1987年開始由利用工餘的時間參與一系列的進修課程開始,至後來於澳門理工學院藝術高等學校「視覺藝術系油畫專業」學士畢業;至2010年於廣州美術學院「現當代藝術創作及研究」獲得碩士學位畢業。

這一路走來,方洲習慣了以實踐為主導,探索的藝術媒介非常廣泛:版畫、油畫、雕塑、行為藝術、觀念攝影、錄像、裝置等等。認識方洲這些年,看到他雖然行事低調寡言,但骨子裡總帶著一種對世事調侃的味道。他的作品多喜歡與觀者開玩笑,他板著一本正經的臉穿著婚紗的一系列觀念攝影作品讓人印象深刻,他「男人老狗」化身成待嫁的少女,在澳門的景色下展現出的不知道應該說是嫵媚還是腼腆。然後他的行為藝術也不遑多讓,赤裸著上身拿著豬頭做各式各樣的儀式,或者讓一群芭比洋娃娃女郎靜靜地看著他洗腳⋯⋯

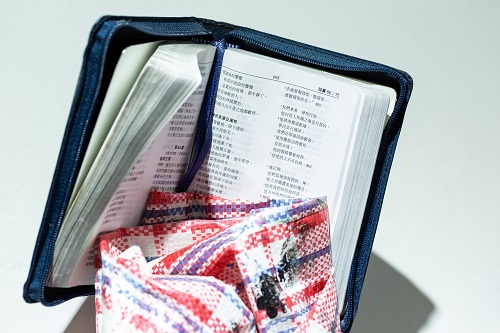

醉心於行為藝術的吳方洲,應該深受「偶發藝術」(Happening Art)之始創人亞倫.卡布羅(Allan Kaprow)的影響,一早就把日常生活視為藝術創作的物料。於《藝術與生活的模糊分際》(1993)一書中,卡布羅宣示:「這個日常的世界影響著藝術的創作方式,同時也影響著人們對藝術的反應。」於吳方洲的《物化:我的工作室》作品中,正正滲透著他的日常世界的一事一物。他把工作室多年來收集的「珍藏」都佈置在展場內,他寫道:「工作室有各種各樣的物件,有時候我在支配物件,有時候我又被它們所控制,有時我把身體當作工具來使用。」這樣的一種藝術形式與表達,是藝術家蓄意模糊藝術與生命的界線。於吳方洲而言,是一種本能。藝術理論對他來說只是紙上談兵,立足於現實世界,他按步就班的實踐著,卻又並不甘心順從一般的價值觀。藝術之於他是可以盡情反叛的空間,他要反轉男女角色;要反轉傳統;反轉一般人對藝術的看法,所以行為藝術是他必然的選擇。

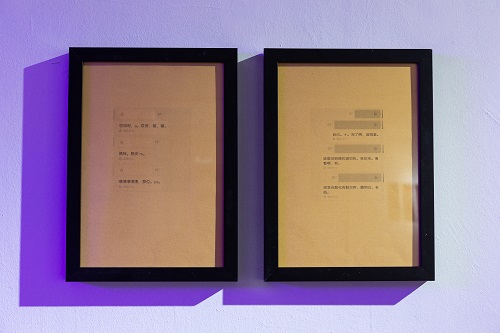

但人到中年,方洲也不是只為了反而反。他沉澱了過去數十年的藝術人生,在這生死交替白商素節之時,在自己的生命中做個中期小結。他透過藝術的手法,審視生死這命題,生命就是他的創作物料。錄像裝置作品《結語》是他拍攝父親離世前所說的話的紀錄,被裝置在一個通道裡面,死亡本身就是一種過渡的體驗。然後於作品《有言無語》中,父親彌留之際的最後遺言和六個月大兒子的牙牙學語都被錄製下來,再透過現代通訊工具的語音識別功能被重新翻譯,隆而重之的把這些無人能看懂的翻譯語句框起來, 這是藝術家對生老病死的一個鄭重的回應,透過藝術方式的思考,他感悟著生命的循環不息。

關於滅亡的反思,從個人的經歷再推進到生存狀態。於《重生:對末日論的幻想》的裝置作品中,藝術家建構了一個被擺佈的空間。魚在缸中被養著,看似舒適卻又無從掌握自身的命運,什麼時候平靜的水被不可預計的力量搞動了,便是末日的來臨了。這也是當下人類面臨末世生活的無奈與可悲。

2009年方洲於澳門 《南灣湖的金魚缸之盛世危言》的行為藝術中創作了一系列的觀念攝影作品,相片的背景是賭場林立的澳門,有一些穿著校服的中學生, 拿著生豬肉在吃,也有在湖邊擺檔賭博的女學生。方洲把這些舊作重新打印出來,再親手用水彩上色,成為了是次展覽的作品《擺渡-海市蜃樓》。景物依舊,人事已非。我們現在能看到的,都是殘存的美麗景緻。為什麼要把舊作重新創作?這也許是藝術家對現實社會不滿的極致回應,曾經要曝露的都擺在眼前了,能改變嗎?「微乎其微。」藝術家感嘆道。

在一切都必然會成為過去的當下,人類在面對未知的恐懼時,卻只懂抓緊著滿足自己的欲望,把大自然犧牲來完成對自身無知的祭祀。作品《海神》中的每一個神祇形象都被抽象化了,祂們掌管著每一件人類製造出來的物件,彷彿嘲笑著人們,我們自身的命運都無從掌握,卻把這些無聊的玩物奉若神明。

正如吳方洲自述的藝術宣言:「粗糙地揭開事實的真相,模糊地看準問題的本質,超越現實地陳述個人的論點,這也是對社會的一種態度。」

今天,吳方洲得知的「天命」,在現實生活的渾水中被死亡淨化了。

他淡然地說道:「五十無題」。

策展人

郭恬熙