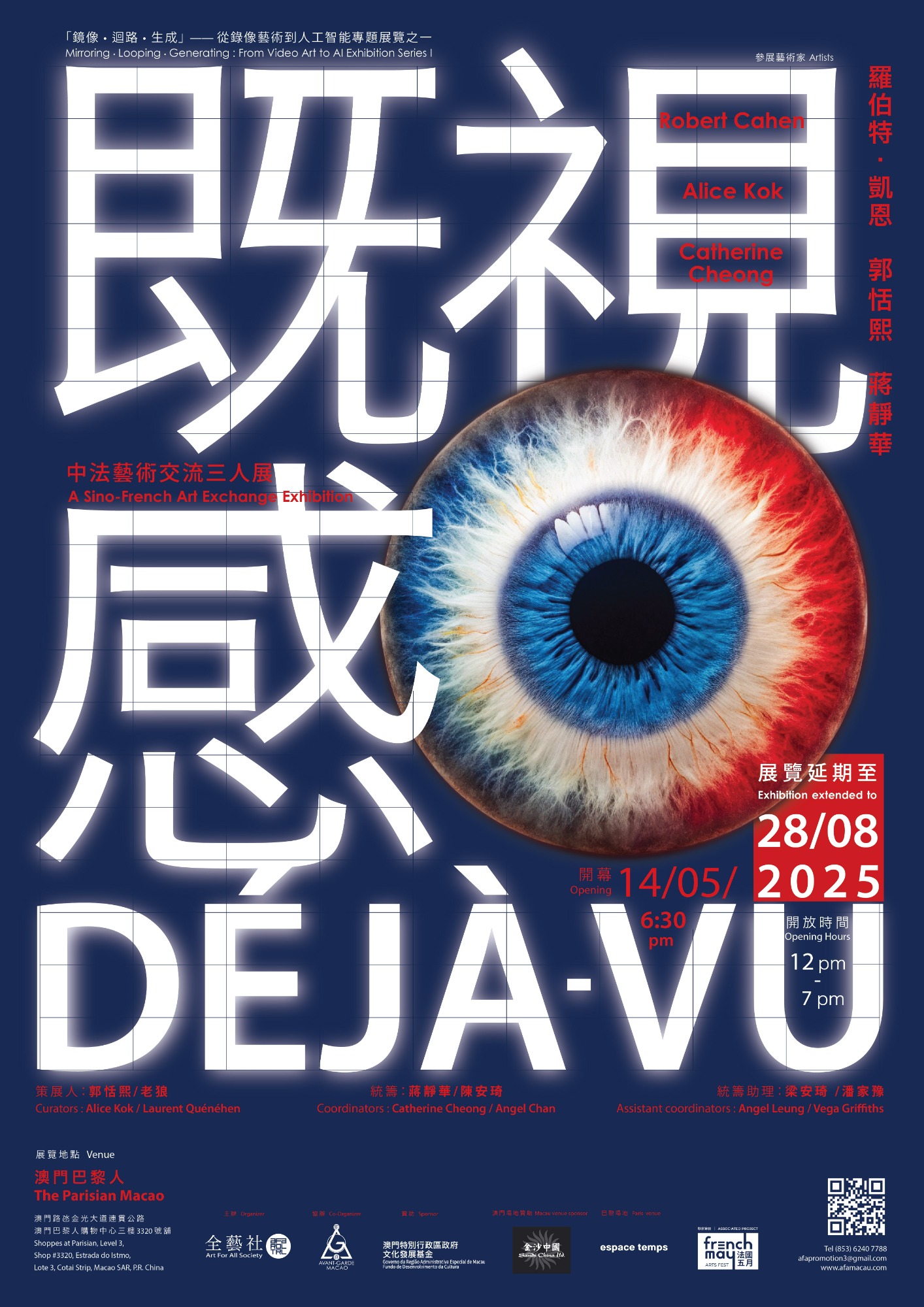

「鏡像・迴路・生成」——從錄像藝術到人工智能專題展覽之一:「既視感」中法藝術交流三人展

「鏡像.迴路.生成」——從錄像藝術到人工智能專題展覽之一

「既視感」——中法藝術交流三人展(澳門站)

「我們此刻的存在,在時間長河裡延展,亦同步映現一個虛擬的存在,恰似一道自身的鏡像。因此,生命每一剎那皆具有兩個面向:一面是當下的感知,另一面是潛存的記憶。它甫一生成,即刻分裂。」

—— 亨利・柏格森,《當下的記憶與錯誤的再認》,1908

(Le Souvenir du Présent et la Fausse Reconnaissance)

法國哲學家亨利・柏格森(Henri Bergson)藉由這段話,為記憶的本質以及那難以捉摸的「似曾相識」感(déjà vu,又譯作「既視感」)——或他稱之為「錯誤的再認」(fausse reconnaissance)——現象,提供了一種根本性的視角。他主張,記憶並非在感知「之後」才形成,而是與感知「同時發生」。當我們感知世界——此為「實在的」(actuel)面向——我們的意識同時創造了該感知的一個「虛擬的」(virtuel)鏡像,一種「當下的記憶」(souvenir du présent)。一般情況下,我們那朝向行動與未來的「對生命的關注」(attention à la vie),會將這個虛擬的記憶影像抑制在無意識層面,如同一個不被看見的影子。「既視感」,根據柏格森的理論,發生於這種向前驅動的關注力暫時失效的瞬間。在那短暫的停頓或抽離中,通常隱藏的「當下的記憶」便與進行中的感知一同浮現於意識。我們於是同時經驗著當下此刻「以及」它即時的映象。這種奇異的雙重化,創造了那種強烈而矛盾的感覺,彷彿正在重新經歷一個瞬間——之所以能夠「再認」正在開展的當下,並非因為我們真正經歷過它,而是因為我們同時觸及了感知及其內在、同步生成的記憶。

由全藝社主辦;前瞻創新多媒體藝術協會協辦,並由澳門文化發展基金贊助,作為「鏡像 · 迴路 · 生成」⸺從錄像藝術到人工智能專題展覽的第一部分,「既視感」——中法藝術交流三人展於2025年5月14日在澳門巴黎人隆重開幕,並榮幸成為「法國五月」藝術節的項目之一。是次名稱中的「鏡像」、「迴路」、「生成」三個關鍵詞,不僅預示了展覽探討的藝術手法——如羅伯特.凱恩作品中的時間循環與影像的實驗性操控,郭恬熙透過人工智能生成的虛擬景觀,以及蔣靜華在版畫與錄像中對視覺與鏡像層次的探尋——更深層次地呼應了柏格森哲學中關於感知與記憶同步分裂、實在與虛擬相互映照的核心思想。法國五月藝術節的框架也突顯了本次展覽作為中法文化對話的意義,而澳門巴黎人購物中心作為場地贊助方,更為這場關於時間、記憶與感知的藝術探索提供了獨特且饒富趣味的場域。

是次「既視感」展覽呈現三位藝術家——羅伯特.凱恩(Robert Cahen)、郭恬熙(Alice Kok)與蔣靜華(Catherine Cheong)——之間的對話。他們透過各自獨特的媒介與敏感度,探究著經驗的這種分裂狀態,以及於實在與虛擬、感知與其即時回響之間的共鳴空間。他們的作品邀請我們思索時間的肌理、記憶的機制,以及當現實似乎回望自身時所產生的那份奇異的熟悉感。

羅伯特.凱恩,作為法國錄像藝術的先鋒,以大師之手雕塑著柏格森所剖析的時間與感知的精微織體。其作品引領觀者徑直沉浸於「實在」感知與其「虛擬」回響的間隙之中。試觀《穿越》(2002),朦朧的身影自迷霧中緩緩浮現,「眾生幻影緩緩移動,穿越空間,在那裡時間面臨著考驗」;這些空靈的形體,恰是那通常潛匿於意識之下,難以捕捉的虛擬影像之化身。凱恩透過慢動作、循環播放與影像疊加等標誌性技法,刻意地操弄著「綿延」(la durée)的時間。在《落下》(1997-2005)中,物件與諸如「時間」(temps)、「過渡」(passage)、「緩慢」(lentement)等引人遐思的詞語,脫離了原有的功用,無盡墜落,滑入未知的深邃——這正是時間之流攜帶著生命、記憶與缺席的殘片所進行的一場直接的視覺演繹。無論是藉由《錄像明信片》(1984-1986)裡,對靜止場景施以短暫而強化的動感,從而延展瞬間;抑或是在《之間》(2014-2024)如夢似幻的流動中消融人形的邊界,凱恩都把那通常難以察覺的「分裂」變得觸手可及。他懸置了意識向前驅馳的「衝力」(élan),容許那虛擬的記憶影像幾乎追趕上實在的感知。此舉誘發了一種近乎柏格森所述,與「錯誤再認」(fausse reconnaissance)相關聯的「夢境般的質感」,喚起了「既視感」那份奇特的熟悉——宛如當下時刻正回眸凝視著自身。凱恩並非僅僅圖解了柏格森的時間性雙重化;他精心構築的是沉浸式的體驗,於其中,我們得以真切感受那流變中的當下與其即時的、幽靈般倒影之間的共鳴與張力。

郭恬熙潛心漫溯於「既視感」的迷離之域,於潛意識、記憶、科技,乃至真實與再現的縹緲之間,細密編織著感知的絲縷。其作品常徘徊於虛擬記憶與實在感知交會的靈光門檻,引人深思。觀其《⼈⼯潛意識》(2024)系列及其流動變幻的延伸《⼈⼯情動》(2025),藝術家彷彿一位召喚師,將「夢之殘片」、「心緒氛圍、象徵符號與感官知覺」化為靈咒,向機巧智能低語,催生出影像,再賦予其流動的生命。此般造化,不僅為潛意識的幽微低語賦予可視的形貌,更開啟了靈視直覺與機巧演算間的玄妙對談,恰與柏格森所述那記憶影像伴隨當下感知而生的哲思,遙相呼應,將「夢境狀態的流轉無定」與「意識流的潺潺私語」化為眼前風景。

《愛麗絲鏡中奇遇》(2020)則引觀者步入鏡像迷宮,聆聽匿名者追憶夢痕,直面映照潛藏的真實,馬賽克式的「遮蔽」手法,更指向經驗在潛意識(夢境)的扭曲、過濾,及其回憶之間固有的曲折,正如「既視」剎那那虛擬記憶的捉摸不定、時而破碎的本質。《色空》(2013)中如夢似幻、宛若蜃景的裝置,凝煉出目之所及、卻又觸之虛空的幻象;和《空色》(2018)中的冥想影像的重重疊加,直至人我不分。作品迫使人們凝視有形「實在」與可感卻不可觸的「虛擬」間的微妙張力,叩問當感知自身映現雙重疊影,何謂真實之境?此番體驗,無疑呼應了「既視感」所帶來的暈眩。郭氏的藝術實踐,以多元媒介,精心鋪陳與此分裂時刻的奇妙邂逅,諦觀心識、憶念,乃至機巧智能,如何在這映照與重疊的無盡迴旋中,參與塑造現實之貌。

蔣靜華的作品,以多樣的姿態,潛入時間、感知、記憶與社會映照的視角之中,在《橫‧過》(2024)裡,她向羅伯特.凱恩致上明確的敬意,將窗外流逝的風景「盡可能放慢」,這無疑是對時間「綿延」(la durée)的一場溫柔而堅定的介入。透過拉長那飛逝的旅途瞬間,她擾動了感知的慣性奔流,或許讓觀者得以如在凱恩的作品中那般,感受到眼前「實在」景物與其徘徊不去的「虛擬」影跡之間的低語共鳴,從而開啟一片讓時間本身「備受考驗」的靜謐場域。

與此形成鮮明對照,《秒景觀》(2024)則以秒速的節奏,將60幀影像以每幀一秒的瞬間閃現。如此速度,不僅挑戰了穩定感知或所謂「當下記憶」的凝結可能,更悄然叩問:在這資訊奔騰如洪流的「大數據時代」,記憶是否還能找到扎根之處?那柏格森式的雙重映照——感知的此刻與其虛擬回聲的交會——是否已被過載的訊息與疾速的步履所淹沒,使得那短暫又脆弱的「既視」迴響再難浮現?

而《三千髮腦絲》(2016-2019)等作,則深入肌理,探索著生命的綿延與身體銘刻的記憶,將髮絲的凋落與變灰,連結至過往壓力的印痕與那「永無休止」的煩惱絲線,生動展演了昔日如何頑強地滲透並雕塑著當下的真實。

儘管亦有如《大賽車》(2009)聚焦於凝視速度的感知張力,或如《標記》(2019-2023)觸碰歷史知識的烙印,蔣靜華的藝術旅程,尤其在她對時間速率的細膩調控與對感知門檻的持續追問中,深刻地探入了即時此刻、記憶的份量,以及那作為「既視感」核心、難以捕捉的熟悉感之間,那片迷人而複雜的交織地帶。

羅伯特.凱恩、郭恬熙與蔣靜華共同為當下時刻的感知與回憶的「分裂」提供了既殊異又互補的視角。「既視感」邀請觀者進入他們的對話,促生對感知、記憶與時間之間複雜關係的更深層意識,並關注那些稍縱即逝、奇異玄妙的時刻——在那些時刻裡,正如柏格森所提示的,我們瞥見了當下映照自身的模樣。

策展人|郭恬熙